新着情報

- 第13回「科学と社会」意見交換・交流会(ゲスト:仙台郷土研究会監事の木村紀夫さん)の参加者を募集します(2025.5.29開催)

- 仙台市科学館リニューアルオープンと西澤潤一先生の「世界初のLED赤色灯」(2025.04.05)

- 【令和7年第1回定例会予算等審査特別委員会】大草よしえ質疑内容・答弁:教育費「科学館リニューアル」(2025.03.05)

- 【令和7年第1回定例会予算等審査特別委員会】大草よしえ質疑内容・答弁:経済費「スタートアップ支援、MICE推進」(2025.03.03)

- 【令和7年第1回定例会予算等審査特別委員会】大草よしえ質疑内容・答弁:総務費「ジェンダード・イノベーション」(2025.02.26)

- 第10回「科学と社会」意見交換・交流会をMEMSの世界的権威・江刺正喜さん(東北大学名誉教授)をゲストに迎えて開催しました(2025.01.24)

- 第11回「科学と社会」意見交換・交流会(ゲスト:加藤諭さん(東北大学史料館 教授))の参加者を募集します(2025.03.14開催)

- 【令和7年第1回定例会】大草よしえ一般質問内容・市長等答弁:「令和7年度施政方針『イノベーションにあふれる』まちづくり」(2025.02.18)

- 謹んで新年のご挨拶を申し上げます

- 第9回「科学と社会」意見交換・交流会をスパコン科学者の川添良幸さん(東北大学未来科学技術共同研究センター シニアリサーチ・フェロー、名誉教授ドットコム株式会社代表取締役)をゲストに迎えて開催しました(2024.12.26)

- 【令和6年第4回定例会】大草よしえ一般質問内容・市長等答弁:「仙台市DX推進計画の進捗状況」(2024.12.16)

- 「心豊かな社会をつくる会」ウェブページを公開しました

- 第9回「科学と社会」意見交換・交流会(ゲスト:スパコン科学者の川添良幸さん(東北大学未来科学技術共同研究センター シニアリサーチ・フェロー、名誉教授ドットコム株式会社代表取締役)の参加者を募集します(2024.12.26開催)

- 第8回「科学と社会」意見交換・交流会を工学者の伊藤弘昌さん(元東北大学電気通信研究所長、元東北大学未来科学技術共同研究センター長)をゲストに迎えて開催しました(2024.11.29)

- 第7回「科学と社会」意見交換・交流会を光化学者の福村裕史さん(元東北大学理学研究科長、元仙台高等専門学校校長)をゲストに迎えて開催しました(2024.10.25)

- 【令和6年度決算等審査特別委員会 全体会】大草よしえ一般質問内容・市長等答弁:「生涯にわたり誰もが主体的に自分らしく学べる機会の充実」(2024.10.02)

- 【令和6年第3回定例会 決算等審査特別委員会 第2分科会(教育局)】大草よしえ一般質問内容・市長等答弁:「「確かな学力の育成」について」(2024.09.25)

- 【令和6年第3回定例会】大草よしえ一般質問内容・市長等答弁:「宿泊税の使途:選ばれる都市の実現にむけて必要な地域特有資源の活用方策」(2024.09.11)

- 第6回「科学と社会」意見交換・交流会を地球生命科学者・深海生物学者の北里洋さんをゲストに迎えて開催しました(2024.07.30)

- 【令和6年第2回定例会】大草よしえ一般質問内容・市長等答弁:「国内外から選ばれる都市、グローバルMICE都市(学会が開催しやすい学都仙台の実現)」(2024.06.18)

- 第5回「科学と社会」意見交換・交流会をゲストに宇宙物理学者の二間瀬敏史さんを迎えて開催しました(2024.05.24)

- 仙台市議会有志によるナノテラス現地視察及び課題解決にむけた意見交換会を主催しました(2024.03.19)

- 【令和6年第1回定例会予算等審査特別委員会】大草よしえ質問内容・市長等答弁:「科学館展示リニューアル」(2024.03.26)

- 第4回「科学と社会」意見交換・交流会(ゲスト:利府町長の熊谷大さん)の参加者を募集します(2024.04.22開催)

- 第3回「科学と社会」意見交換・交流会(ゲスト:多賀城市長の深谷晃祐さん)の参加者を募集します(2024.03.21)

- 【令和6年第1回定例会】大草よしえ一般質問内容・市長等答弁:「国内外から選ばれる都市(半導体・人材育成について)」(2024.02.20)

- 一般財団法人みやぎ産業科学振興基金「東北大学サイエンスパークのこれまでとこれから」にて発表・意見交換を行いました(2024.01.26)

- 第2回「科学と社会」意見交換・交流会を経営学者の大滝精一さん(学校法人至善館副学長、東北大学名誉教授)をゲストに迎えて開催しました(2024.02.26)

- 理化学研究所(東京・経営企画部長)並びにドイツのフラウンホーファー研究機構(日本拠点代表)と仙台市を繋ぎ、今後の連携に向けて意見交換を行いました(2024.01.22)

- 謹んで新年のご挨拶を申し上げます(2024.01.04)

- 【令和5年第4回定例会】大草よしえ一般質問内容・市長等答弁:「科学技術を活かしたまちづくり(世界に発信できる東北発のイノベーション創出)」(2023.12.15)

- 第1回「科学と社会」意見交換・交流会(ゲスト:斉藤卓也さん(理化学研究所経営企画部長、前文部科学省人材政策課長))を開催しました(2023.11.29)

- 「ナノテラス」を契機に連携による各機関ミッション効果最大化を図るための意見交換会を開催しました(2023.11.29)

- 【令和5年第3回定例会 決算等審査特別委員会(第2分科会及び全体会)】大草よしえ質疑内容・市長等答弁:「イノベーションにつながる科学教育」(2023.10.11)

- 【令和5年第3回定例会】大草よしえ一般質問内容・市長等答弁:「次世代放射光施設の利活用」(2023.09.21)

応援いただいたすべての皆様へお礼

皆様の応援のおかげで、このたびの仙台市議会議員一般選挙(令和5年7月30日執行)において第4位(4,993票)で当選いたしました。無所属かつ三バン(地盤・看板・カバン)なしの選挙で当選することができましたのも、一人ひとりの皆様のあたたかい応援の賜物と心より御礼申し上げます。猛暑でくじけそうになる中、街頭演説を続けることができましたのも、演説に耳を傾けてくださった皆様、ビラを受け取ってくださった皆様、頷きながら演説を聞いてくださり「頑張って!」とあたたかく応援してくださった皆様、わざわざ駆けつけてくださったり探してくださったり戻って来てくださって「皆、ちゃんと聞いてますよ!熱中症に気を付けて頑張って!!」と応援くださった皆様、これまでの選挙活動や18年間の活動を通じて応援くださっている皆様、遠くから応援頂いた皆様のおかけです。応援くださいましたすべての皆様に心より感謝申し上げます。

これからも「科学・技術の地産地消」実現に向けて尚一層尽力して参りますので、引き続きあたたかく応援いただけましたら幸いです。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

大草 芳江

大草よしえ街頭演説(仙台市議選2023・青葉区)

このたび仙台市議会議員選挙に無所属で立候補した、大草よしえです。わたしは2005年、東北大学在学中に起業し、ここ仙台・宮城の地で、18年間、科学教育を実践してきました。はじめはお客さん40人だったサイエンスデイという科学イベントも、今では1万人規模の全国最大級のイベントに成長し、育成した中高生が毎年のようにIoT、科学技術の世界大会で入賞できるようになったのも、300を超える、仙台や宮城の大学や企業が協力をしてくださっているおかげです。

なぜこんな我々に大学や企業が協力してくれているかと言うと、ニュースなどでもよく言われているように、日本の研究開発力や国際競争力が著しく低下している現状を、大学や企業のみなさんが非常に憂いているからです。そもそも、日本は資源がない国、人間の脳みそで頑張るしかない国です。にも、かかわらず、日本には、次世代の創造力を育む教育が、諸外国と比べ圧倒的に脆弱なことが根本原因であり、このままでは日本は立ち行かなくなるのではないか、その強い危機感を共有しているからこそ、ここ仙台・宮城の大学や企業が我々に協力してくださっているのです。

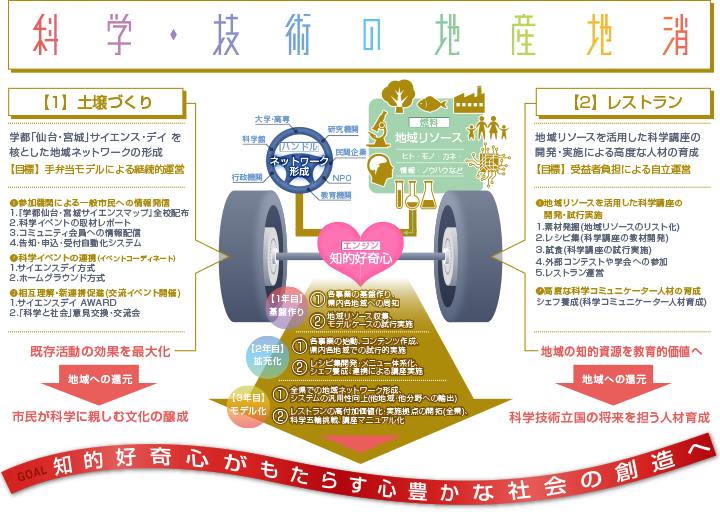

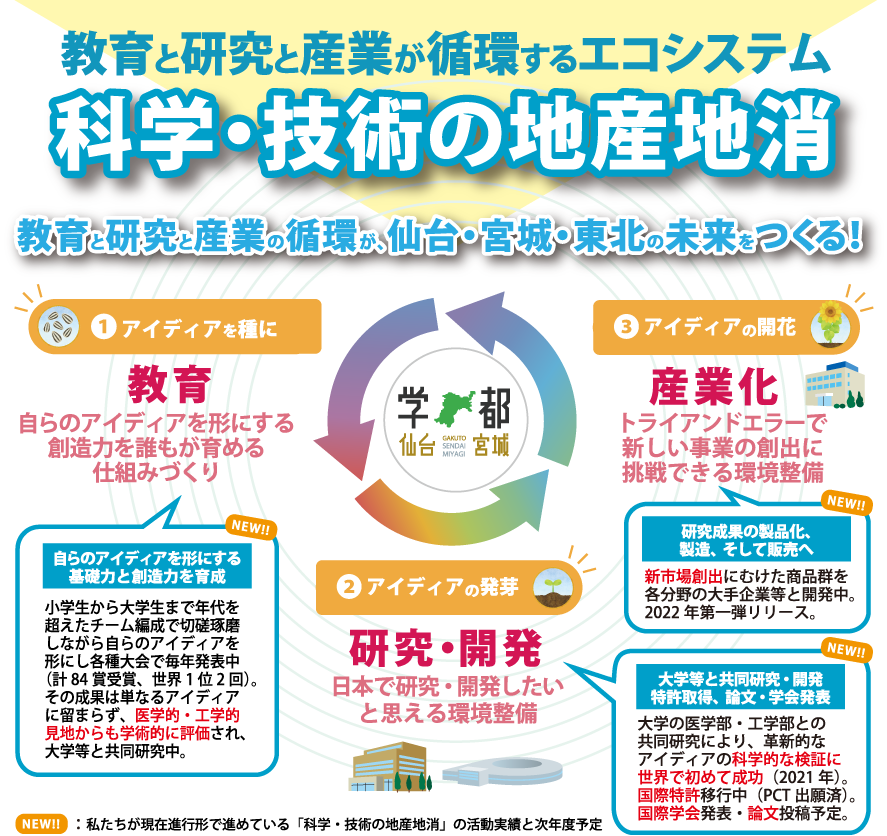

我々は、ここ仙台・宮城の地において、この地に根ざした資源で人を育て、研究を行い、産業を育む、この循環をつくることこそが、ひいては日本全体の多様性を担保し、日本の国力につながる源泉になる、この強い信念を、「科学・技術の地産地消」と銘打ち、これまで18年間、ここ仙台・宮城の地で実践して参りました。そして、それこそが今の日本に必要であることを、私は被選挙権を行使して問題提起をしております。「科学・技術の地産地消」実現にむけて、どうか応援をお願いいたします。

大草 芳江

私は「知的好奇心を育み、自らのアイディアを形にする創造力の育成こそが、その人の心と未来、そして社会を豊かにする何よりの源泉になる」という信念のもと、2005年東北大学大学院在学中に起業して以来、「科学・技術の地産地消」をスローガンに、 ここ仙台・宮城の地で大学・研究所や企業等約300団体と連携しながら、18年間一貫して活動して参りました。

【写真】学都「仙台・宮城」サイエンスデイ(主催)の中心的役割を担う。

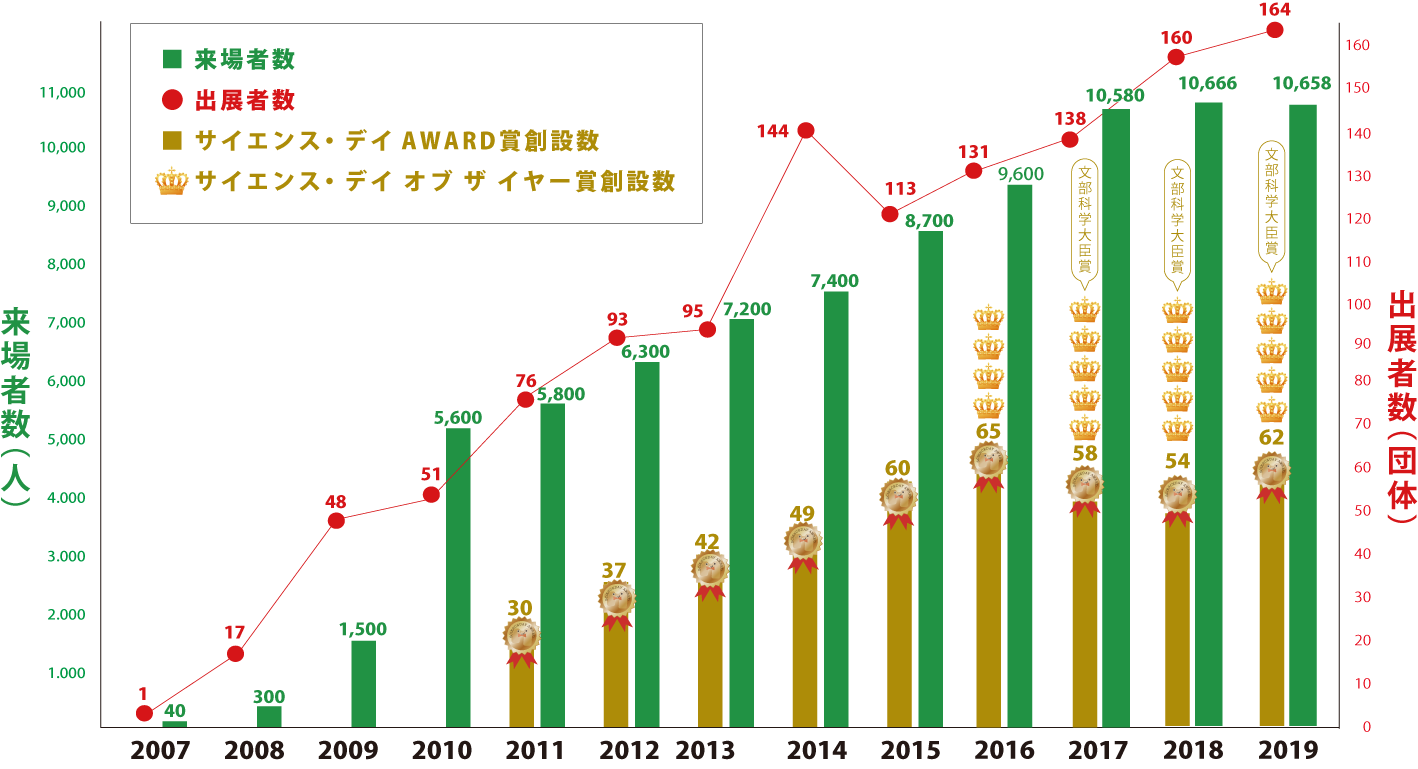

新たな価値を生み出すプロセスを子どもから大人まで体験できる一般向け科学イベント『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』を2007年から手弁当で開始。来場者40人からスタートした『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』も現在は、大学や研究機関、企業等、多様な主体からの賛同を得て、出展者150団体・来場者1万人を超える全国最大級の科学イベントに成長しています(図1)。

【図1】学都「仙台・宮城」サイエンスデイの来場者・出展者・賞創設者の推移

※ 2020年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止、2021年はオンライン開催(約1万人参加)、

2022年は定員50%未満登録制でリアル開催(約5,000人来場)、2023年は通常開催(約9,000人来場)

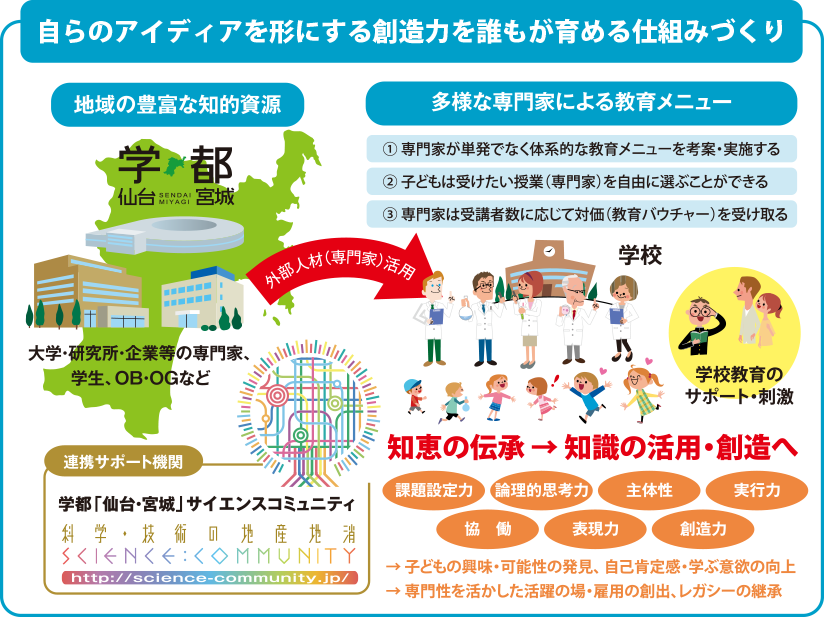

サイエンス・デイの活動をベースに、「科学・技術の地産地消」実現のための科学教育ネットワーク『学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ』を構築しました(図2)。本趣旨に賛同する会員は、約300団体(地域の大学・研究機関や企業、行政・教育機関や経済団体等)、個人会員で約3万人にのぼります(2023年7月現在)。

【図2】学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ(文部科学省所管・科学技術振興機構2013年度採択事業/提案機関:宮城県、運営機関:NPO法人 natural science、コーディネーター:大草芳江)

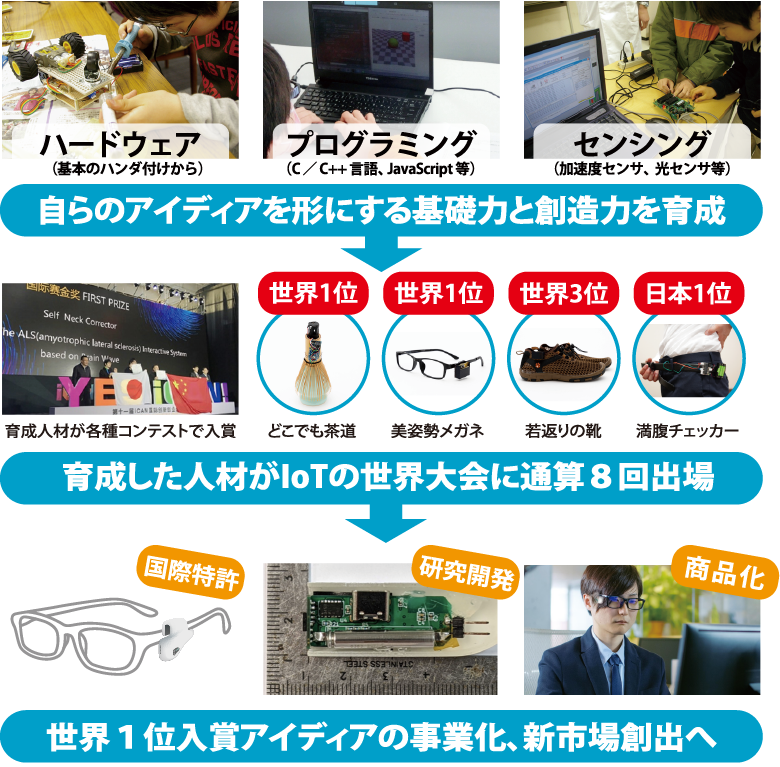

また、自らのアイディアを形にする基礎力と創造力を育成するために『科学・技術講座』を受益者負担で開講し、小学生から大学生までを中長期スパンで育成しています。創造力を育成した人材は、IoTの学生向け国際コンテスト「国際イノベーションコンテスト」の世界大会に、日本代表チームとして通算8回4年連続出場し、世界1位入賞(計2回)や特許取得のほか、文部科学大臣賞・総務大臣賞受賞等、合計84賞を受賞しています(2023年7月現在)。内発的モチベーションを原動力に生まれた、その柔軟で革新的なアイディアは、世界からも高く評価されています。

【写真】科学的な基礎力と創造力を養う『科学・技術講座』の開発・実施(対象:小学生縲恆蜉w生)。育成した受講生たちは各種コンテストに出場(入賞実績のべ84賞)。「国際イノベーションコンテスト」世界大会に日本代表チームとして通算8回入賞(2012~2022年)、うち世界1位入賞が2回(2015年、2017年)、2019年は大会史上最年少出場の中学1年生が世界3等に入賞。

さらに、形にしたアイディアを事業化し、この地で産業を興すロールモデルをつくるべく、東北大学発ベンチャー企業を設立(2020年)。医学部・工学部との共同研究により、その革新的なアイディアは新規性・進歩性を有することが国際調査で認められ(PCT出願完了、国内並びに国際特許に移行中)、医学的エビデンスに基づいた新たな市場の創出にむけて、産学官連携で事業化を進めています(2022年リリース)。

実は、私がこのような科学教育を志した理由が、私自身が理学部出身でありながらも、「科学離れ」の典型であったこと、そして主体性や創造力に強いコンプレックスを抱いていたことが、活動の最大のモチベーションになっています。知的好奇心なくして創造性は生まれません。自分自身を含めて、どうすれば人間が生まれ持っている知的好奇心を引き出し、創造性を育む社会をつくることができるのか?が私の人生のテーマです。知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造にむけて、民間だからこそできることがあると、ひとつひとつ実践を積み重ねてまいりました。

内閣府・文部科学省、研究者から企業経営者、小中学校教員、小中学生や大学生まで、多様な主体からの依頼で、自身の経験から科学教育の重要性を講演(約90件)。(写真提供:TEDxTohoku )

※ 内閣府でのプレゼン動画をご覧になれます

しかしながら一方で、民間の立場でできることとできないことの限界も、活動をすればるするほど、強く感じるようになりました。それは、自らのアイディアを形にして新たな価値を創造する力(AIや機械等では置換できない人間らしさ)が今後ますます重要になる中、日本の教育の仕組み自体が、もっと根本的に変わってくれなければ、いずれ科学技術創造立国の根本が崩れ立ち行かなくなるのではないか、という強い危機感です。

「国がおこるのも、ほろびるのも、まちが栄えるのも、衰えるのも、ことごとく人にある」(山本有三「米百俵」)。変化予測が困難な時代を前に、子どもたちが生まれ持つ知的好奇心を引き出し、創造力を育む教育を、家庭環境によらず、誰もが受けることができる仕組みを日本に創る必要があるのではないか。それを仕組みとして実現するためには、社会的なコンセンサスが必要不可欠であるがゆえ、被選挙権を行使してこの問題意識を広く訴えていくしかないと痛感し、このたび立候補を決意した次第です。

学都「仙台・宮城」には、それを実現できるだけのポテンシャルがあることを私はこれまでの18年間の実践の中で確信しています。そして、そのポテンシャルを形にできるのが、今だと感じています。大草よしえは、そのポテンシャルを形にし、学都「仙台・宮城」発の「科学・技術の地産地消」の実現を目指します。

総合科学技術会議の大臣・有権者会合の地域開催において、一般の人々の立場に立った科学コミュニケーションの重要性について意見表明し、大臣や有識者議員らと意見交換(写真提供:内閣府)

「科学・技術の地産地消」を生態系(エコシステム)に例えると、自らのアイディアを形にする創造力育成は「種」、大学や企業など知的資源との連携による共同研究・開発は「発芽」、形にしたアイディアで新たな産業を興すことは「開花」です。そして、得られた「果実」が仙台・宮城、東北を豊かにし、また次代の種を次々と生み出す土壌になります。大草よしえは、このエコシステムをこの地に根付かせる仕組みを18年間の実践をもとに提言いたします。

PROFILE

大草 よしえ(おおくさ・よしえ)

| 1995年 | 富谷町立富ケ丘小学校卒業 |

| 1998年 | 富谷町立日吉台中学校卒業 |

| 2001年 | 宮城県泉館山高等学校卒業 |

| 2005年 | 東北大学理学部卒業 |

| 2005年 | 東北大学大学院在学中に有限会社 FIELD AND NETWORK 設立、取締役に就任 ひとり新聞社「宮城の新聞」主宰、科学・教育・社会をテーマに約500本の取材記事を執筆、中高生むけに発行 |

| 2007年 | 知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造にむけて 特定非営利活動法人 natural science 設立、理事に就任 |

| 2007年 | 東北大学大学院生命科学研究科中退 |

| 2007年 | 科学のプロセスを子どもから大人まで五感で体験できる『学都「仙台・宮城」サイエンスデイ』主催を開始。学都「仙台・宮城」サイエンス・デイの主催者として計画立案から運営まで1からほぼ一人で担い、来場者1万人を超える全国最大級イベントに成長、現在も毎年開催中(第17回)。 |

| 2013年 | 「科学・技術の地産地消」実現のため『学都「仙台・宮城」サイエンスコミュニティ』設立(国立研究開発法人科学技術振興機構「ネットワーク形成地域型」採択事業。提案機関:宮城県、運営機関:特定非営利活動法人 natural science )。主コーディネーターとして、地域資源を教育的価値へ変換する活動を推進。参加機関は約300団体、個人会員は約3万人に(2023年現在)。 |

BIOGRAPHY

- 【受賞】仙台市永年勤続委員表彰(2020.10)

- 【受賞】仙台管区気象台長表彰(2019.6)

- 【受賞】日本化学会 第36回化学教育有功賞(2019.1)

- 【受賞】東北大学工学研究科長特別賞(2018.7)

- 【受賞】日刊工業新聞「第2回キャンパスベンチャーグランプリ東北」奨励賞(2007.2)

- ●国立研究開発法人産業技術総合研究所 Clayteam副会長(2023.4~)

- ●科学技術振興機構「サイエンスウィンドウ」アドバイサー(2021.4~)

- ●文部科学省 「一家に1枚」企画選考委員会 主査(審査委員長)(2020.4~)

- ●科学技術振興機構「輝く女性研究者賞」(ジュン アシダ賞)選考委員(2020.4~)

- ●内閣府「知財創造教育」東北地域コンソーシアム委員(2020.12~2021.3)

- ●文部科学省「サイエンス・インカレ」企画会議協力者(2020.7~2021.3)

- ●内閣府「知財創造教育」東北地域コンソーシアム委員(2019.10~2020.3)

- ●東北大学 宮城萩友会 役員(2019.7~)

- ●東北大学 理学萩友会 理事(2018.10~)

- ●東北大学 広報戦略推進室 委員(2018.8~)

- ●科学技術振興機構「サイエンスウィンドウ」委員会 委員(2018.6~2021.3)

- ●宮城県試験研究機関評価委員会部会 委員(2018.5~)

- ●仙台市役所本庁舎建替基本構想検討委員会 委員(2017.12~2018.8)

- ●文部科学省 科学技術週間の取組等に関する検討会 委員(2017.6~)

- ●仙台市経営戦略会議 委員(2016.4~2020.3)

- ●仙台市教育委員会「確かな学力育成プラン」検討委員会 委員(2016.4~2018.3)

- ●青色発光ダイオード技術のノーベル物理学賞記念講演会 現地実行委員(2014.12)

- ●東北大学・飛翔型「科学者の卵養成講座」人材育成コンソーシアムメンバー(2014.7~)

- ●文部科学省「大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業(COI)」推進委員会 委員(2014.4~2015.3)

- ●東北経済連合会「東経連ビジネスセンター」スペシャリスト 技術評価フェロー(2014.5~2021.3)

- ●応用物理学会東北支部 幹事(2013.12~)

- ●仙台市震災復興メモリアル等検討委員会 委員(2013.7~2015.3)

- ●宮城県仙台第二高等学校 学校評議員(2013.4~)

- ●宮城県仙台向山高等学校 学校評議員(2013.4~)

- ●宮城県宮城広瀬高等学校 学校評議員(2013.4~2018.3)

- ●仙台市立仙台青陵中等教育学校 学校評議員(2013.4~2015.3)

- ●文部科学省 全国生涯学習ネットワークフォーラム 企画実施委員会委員(2011.7~2012.3)

- ●科学技術振興機構 広聴活動2010「科学技術と社会との対話に関する検討会」委員 (2010.9~2011.3)

- ●仙台市 総合計画審議会 委員(2009.10~2011.3)

- ●仙台市科学館 協議会 委員(2010.4~2020.3)

- ●仙台市教育委員会 仙台版「たくましく生きる力」育成プログラム検討会議 コアメンバー(2010.4~)

- ●仙台市教育委員会 仙台版『応用力』育成プログラム開発検討会議開発チーム コアメンバー(2009.11~2010.3)

- ●仙台国税局 酒モニター(2007.4~2008.3)